Ну вот скажи, разве можно вот так вот жить? Строишь себе жизнь, кирпичик за кирпичиком, вроде прочно получается, даже красиво порой. Веришь в свою историю, в свои воспоминания, а потом бах! И оказывается, что всё это время ты жила в декорациях. В хрупком картонном домике, который при первом же дуновении ветерка рушится к чертям, погребая под обломками всё, что считала правдой.

Мне сорок три. Я Ксения. Мать-одиночка. Одиночка не потому, что муж ушел или не сложилось, а потому, что так уж получилось с самого начала. Впрочем, это совсем другая история, не сейчас. Важно другое: я всегда знала свою историю. Ну или думала, что знала. Моя мама погибла, когда мне было чуть больше десяти. В автокатастрофе. Она была замечательной, красивой, светлой… Воспоминания, конечно, обрывочные, детские. Зато есть Марина. Моя тетя. Мамина старшая сестра. Вот она – моя настоящая героиня. Мой якорь. Она взяла меня к себе, сироту, и вырастила как родную. Отдала мне всё. Свою жизнь, по сути. Никогда не вышла замуж, не завела своих детей. Говорила, что я – её всё. Я и верила. Как не верить человеку, который тебе всё дал?

Тетин дом стал моим домом. Ее правила – моими правилами. Ее боль от потери сестры – моей болью. Мы оплакивали маму вместе. У меня даже осталась одна-единственная, помятая фотография. Мама на ней совсем молоденькая, смешливая. Я ее всегда держала в ящике комода, рядом со своими детскими рисунками. Моей дочери, Соне, я тоже рассказывала про бабушку Ларису. Как погибла, какая была хорошая. Соня слушала, кивала. Ей пятнадцать, у нее свои интересы – школа, подружки, ну и, конечно, телефон. Этот чёртов телефон, который и запустил всю эту катавасию.

В последнее время Соня как-то уж слишком прилипла к своему смартфону. Не просто лайкает там что-то или с подружками переписывается – видно было, что что-то личное. Улыбается ему, хмурится, прячет, когда я вхожу. Подросток, конечно, что взять. Секреты. Ну, я и не лезла. У меня принцип: доверяй. Тем более, Соня девочка умная, рассудительная. Ну, так мне казалось.

Однажды вечером я проходила мимо её комнаты, дверь была чуть приоткрыта. Соня сидела спиной ко мне, что-то писала на телефоне, тихонько напевая. И вдруг… я услышала звук уведомления о голосовом сообщении. А потом раздался голос. Не Сонин, не подружкин. Женский. Спокойный такой, немного скрипучий, будто с сиплым оттенком от возраста или давних болезней. Я замерла. Голос был незнакомый. И что-то в нем было… не такое, что услышишь каждый день. Он не был похож на голоса с экрана телевизора или рекламы. Он был живой. Настоящий. И какой-то… очень далекий, словно из прошлой жизни. Я не расслышала слов, Соня тут же поднесла телефон к уху.

Может, это репетитор? Или новая учительница? Начала перебирать в голове варианты. А потом заметила, как Соня вздрогнула, видимо, почувствовав мой взгляд. Она резко повернулась, пряча телефон за спину. Вид у нее был виноватый-превиноватый.

— Мам, ты чего? – Голос чуть дрожит.

— Ничего. Просто иду мимо. Что там за голос был? Незнакомый?

— А? Голос? Да так… видео смотрю. – Отвела глаза.

Ну видео, так видео. Не стала настаивать. Я не из тех мамаш, что с лупой над ребенком стоят. Но зернышко упало. Зернышко сомнения. Да что там зернышко – целый булыжник! Не бывает у Сони таких видео, чтобы от них прятаться и голосом дрожать.

Следующие несколько дней я наблюдала. Незаметно так, вскользь. Она продолжала сидеть в телефоне. Писала. Улыбалась. Хмурилась. О чем она может так тайно переписываться? Романы в её возрасте ещё только начинаются, да и мальчишек её школьных я немного знаю, голоса не такие.

И вот однажды, Соня ушла к подружке с ночевкой. Отвезла ее, попросила быть осторожной, обняла. Вернулась домой, стало тихо. Эта тишина иногда давит. Садишься на диван, включаешь телевизор, а в голове крутится всякая ерунда. И вдруг меня что-то будто толкнуло. Ну не могла я успокоиться с этой историей про телефон и незнакомый голос.

Конечно, это неправильно. Я знаю. Нарушать личное пространство ребенка – это табу. Но вот в тот момент это «неправильно» казалось ничтожным по сравнению с непонятной тревогой, которая всё росла внутри. Чувствовала себя последней сволочью, но… пошла в её комнату. Телефон лежал на зарядке. Сердце колотилось как сумасшедшее. Дышала через раз. Не потому что боялась Сони, а потому что… боялась того, что могу найти. Не знаю, чего именно боялась, просто… предчувствие какое-то мерзкое.

Разблокировать его было просто – Соня не ставила пароль. Пальцы дрожали. Открыла мессенджеры. Листаю. Подружки, школьные чаты, группы по интересам… И вдруг вижу. Самый верхний чат. С кем-то под именем… Лариса.

Лариса? Как это Лариса? Я похолодела. Так звали мою маму. Но это же… невозможно. Я, конечно, понимаю, имя распространенное, но сердце пропустило удар. Стучало теперь прямо в ушах. Открыла чат. Пролистываю вверх. Много сообщений. О чем они пишут? Какие-то общие фразы про дела, про погоду, про школу Сони… Будто обычная переписка двух знакомых. Но почему Соня скрывает ее? Почему такой странный голос был?

Листаю выше, выше… И вдруг вижу. Сообщение, от которого у меня затряслись руки. Оно было старенькое, самое первое в чате. Соня пишет: «Я Вас чувствую, словно знаю много лет. Вы будто…» А в ответ: «Милая моя девочка. Это потому, что ты так похожа на мою дочь. И потому что я твоя бабушка.»

Будто кто-то ударил под дых. Воздух вышел из легких со свистом. Села на Сонин стул, который тут же как будто провалился под весом обрушившейся на меня вселенной. Бабушка? Моя мама погибла тридцать три года назад. Какая к черту бабушка?!

Глаза бегают по строчкам, пытаясь понять. Может, Соня пошутила с кем-то? Или это какая-то игра странная? Но нет. Дальше шли их разговоры, и тон… тон той женщины был невероятно искренним, теплым. И Соня отвечала ей тоже очень… нежно, что ли. Не так, как подружкам. Там было что-то другое. Привязанность. И я читала. Про то, как Соня рассказывает ей о школе, о своих мечтах. А та Лариса – про то, как любит свой маленький домик, как выращивает цветы. И вот эти крохи бытовых деталей, про цветы, про дом… они не вязались ни с кем, кого я знаю.

Я не помнила, как дошла до кровати. Упала лицом в подушку Сони, вдохнула её, такую родную, ещё детскую, смесь пыли и какой-то цветочной отдушки. И выдохнула крик. Беззвучный. Потому что голоса не было. Была только тупая, ноющая боль где-то под рёбрами и дикий, абсолютный, всепоглощающий ужас. Моя мама. Жива. И переписывается с моей дочерью.

Всё, что я знала… Всё, что я чувствовала… Вся моя боль по ней, все годы тоски, все рассказы Соне… всё это ложь? Как? Как такое возможно?! Тетей Мариной. Моей любимой тетей Мариной, которая заменила мне мать. Она знала? Знала и молчала? Все эти годы?

Гнев накатывал волнами. Сначала на Ларису – как она могла?! Исчезнуть?! Забыть? Потом на Софью – почему скрывала?! И самым едким, самым жгучим был гнев на Марину. На мою святую, героическую тетю. Как она посмела лишить меня матери?! Лишить ее – меня!

Я просидела в этой оцепенении, наверное, всю ночь. В комнате Сони, в темноте, прижимая к себе её телефон как самую страшную реликвию. В голове проносились обрывки воспоминаний. Вот мы с тётей Мариной у неё на кухне. Вот она заплетает мне косички. Вот я спрашиваю про маму, а она вздыхает и говорит, что «случилось горе, Ксенюшка, страшное горе». И я верила. Как слепая дурочка верила всему.

Утром я выглядела, наверное, как привидение. В зеркале – чужое лицо, с покрасневшими глазами и каким-то застывшим ужасом. Соня должна была вернуться ближе к обеду. Я понимала, что разговор неизбежен. Но я не знала, с чего начать. Кричать? Плакать? Требовать?

Соня пришла, весёлая, щебечущая что-то про вчерашний вечер у подруги. Увидела меня и сразу осеклась.

— Мам? Что случилось? Ты… болела?

Я молчала, не могла выдавить ни слова. Просто подошла, взяла её за руку. Она напряглась.

— Соня. Нам нужно поговорить. Про твой телефон. И про… Ларису.

Лицо Сони изменилось. С него сошла вся весёлость. Она стала бледной и какой-то… испуганной. Она отвела взгляд.

— Мам, я…

— Не «Мам, я…». Просто скажи мне правду. Кто эта Лариса? И почему она пишет, что она твоя бабушка?

Соня молчала. Стояла, опустив голову, теребила край футболки. Её молчание было самым страшным подтверждением.

— Это… моя бабушка, Мам. Твоя мама. – Голос был совсем тихий.

— Как? Как она может быть моей мамой, если моя мама погибла?! – Голос у меня, несмотря на все усилия, сорвался на крик.

— Я… я не знаю, Мам. Она сама мне написала. Ну, почти.

— Почти? Как это – почти?

— Я на каком-то сайте старых фотографий смотрела. И увидела одну. Женщина… она была очень на тебя похожа в молодости. А под фото было имя – Лариса и какой-то город. Мне стало интересно. Я… нашла её в соцсетях. Там было мало информации, но я решила написать. Просто спросить, не знает ли она тебя. И… и вот она ответила.

Я слушала, и каждая Сонина фраза вбивала по гвоздю в моё сердце. Моя дочь, сама того не зная, открыла дверь в прошлое, которую, как мне казалось, захлопнули навсегда. Она просто искала сходство, а нашла мою мать. Свою бабушку.

— И ты… ты молчала? Не сказала мне? – Меня душила обида. На Софью, конечно, тоже. Как она не поняла, насколько это важно? Насколько это… взрывоопасно!

— Я… я боялась, Мам. Ты всегда так грустила, когда говорила про бабушку Ларису. Говорила, как тяжело потеряла её. Я думала, что если скажу, тебе будет ещё больнее. И я… я хотела понять сначала сама. Кто она. И почему она… ну, почему она жива, если ты думаешь, что нет.

Её логика по-подростковому наивна, но… в ней была какая-то своя правда. Она не хотела меня расстраивать. Или защищала меня по-своему. Но всё равно… это было предательством. Не таким страшным, как тётино, но всё же.

— Соня… – Голос стал мягче. – Это… это очень серьёзно. Гораздо серьёзнее, чем ты думаешь. Вся моя жизнь… она построена на том, что моей мамы нет. Понимаешь? Вся! И вдруг оказывается, что это неправда. Что мне врали.

Мы проговорили ещё долго. Соня плакала. Я плакала. Я показывала ей переписку, которую она сама и начала. Мы пытались найти логику там, где была только многолетняя ложь и боль. В конце концов, стало ясно одно: мне нужно поговорить с Мариной. С моей тетей. С той, кого я считала своей второй мамой.

Соня ушла в свою комнату, видимо, чтобы прийти в себя. А я осталась одна, наедине с этой новой, чудовищной реальностью. Как сказать об этом тете? Как посмотреть ей в глаза? Столько лет… Столько лет притворства. Зачем? Во благо? Какое же это «благо» – ложь длиной в жизнь?!

На следующий день я поехала к Марине. Ехать было тяжело. Дорога казалась бесконечной. Каждая кочка, каждый поворот только подпитывали мой гнев и страх. Как она встретит меня? Что скажет? Оправдываться будет? Или просто промолчит, как всегда, когда ей что-то неудобно?

Приехала. Дом тети Марины – это мой второй дом. Я там каждую скрипучую половицу знаю. Каждый запах. Запах свежей выпечки (тетя всегда что-то печёт), запах её любимых фиалок на подоконнике, запах старых книг… Сейчас этот запах показался чужим. Приторным. Фальшивым.

Дверь открыла Марина. Увидела меня и… будто вздрогнула. Словно почувствовала, зачем я приехала. Или знала, что рано или поздно это случится. Лицо сразу стало тревожным.

— Ксеня? Ты чего без звонка? Проходи.

Прошла. Не сняла пальто. Не прошла на кухню, как обычно. Остановилась прямо в прихожей. Смотрю на нее. На ее такое знакомое, но сейчас чужое лицо. Морщинки у глаз, седые пряди в каштановых волосах… Сколько раз эти руки меня гладили? Утешали? Сколько раз эти глаза смотрели на меня с любовью? А всё это время…

— Тетя Марина. Мне нужно с тобой серьёзно поговорить. Очень серьёзно.

Голос у меня был сухой, безжизненный. Она кивнула. Сняла свой фартук с кухни, положила на тумбочку. Руки тоже дрожат.

— Пойдём на кухню, чай поставлю.

— Не надо чая. Нам просто… поговорить.

Прошли на кухню. Сели за стол. Тот самый стол, за которым мы столько раз сидели. И чай пили. И пироги ели. И про маму вспоминали.

— Тетя Марина. Я всё знаю.

Сказала и жду. Сердце стучит где-то в горле. Молчание. Долгое. Тягостное. Она смотрит на меня. В глазах – боль. И страх. И… какая-то невыносимая тяжесть.

— О чём ты, Ксеня? – Голос слабый, как будто из последних сил.

— О Ларисе. О моей маме. Она жива.

Её лицо исказилось. Она опустила голову, закрыла лицо руками и… зарыдала. Громко, безутешно. Как я никогда её не видела. Всегда сильная, всегда справляющаяся со всем. А тут – полный надрыв.

— Ох, Господи… Ксенька… родная моя…

— Как? Как ты могла? Как вы могли?! Все эти годы?! Почему?! – Я почти кричала. Слёзы текли по лицу, смешиваясь с гневом.

— Я… я думала, так будет лучше. Я думала, я тебя защищаю… – Говорила она сквозь слёзы.

— Защищаешь? От чего? От правды?! От собственной матери?! Что с вами не так?!

Она сняла руки с лица. Глаза красные, полные боли.

— Это всё… её муж. Твой отец. А точнее… его семья. Они… они были очень против Ларисы. Очень. Он был из… ну, не то чтобы мафия, но очень влиятельные люди в городе. И очень жестокие. Когда она забеременела, они настояли на том, чтобы она отказалась от ребёнка. Он был женат, понимаешь? Или почти женат, там что-то темное было с разводом. В общем, она была… помехой.

Я слушала, не перебивая. Словно замороженная.

— Она отказалась. Под страшным давлением. Ей угрожали. Не только ей. И мне. И нашим родителям. Сказали, что если она не исчезнет… навсегда… то… то нам всем будет плохо. Очень плохо.

Потом, словно очнувшись, Марина встала. Подошла к старому буфету в углу кухни. Покопалась там немного. И достала коробку. Старую, картонную, перевязанную бечёвкой. Поставила передо мной на стол.

— Это… это всё, что осталось. Письма её. Которые она нам писала тогда. Из разных городов. Она… она пыталась вернуться. Она умоляла отца твоего. Но он… нет. Он запретил ей даже близко подходить. Сказал, что если она объявится, они… они сделают так, что её не будет. Нигде. И нас тоже.

Открыла коробку. Там были старые, пожелтевшие письма. И фотографии. Старые. Чёрно-белые. И… мои детские фотографии. Которых у меня даже не было. Я сижу на горшке, мне года два. Я играю в песочнице. Я сплю в кроватке… Ну вот скажи, разве можно вот так вот жить? Строишь себе жизнь, кирпичик за кирпичиком, вроде прочно получается, даже красиво порой. Веришь в свою историю, в свои воспоминания, а потом бах! И оказывается, что всё это время ты жила в декорациях. В хрупком картонном домике, который при первом же дуновении ветерка рушится к чертям, погребая под обломками всё, что считала правдой.

Мне сорок три. Я Ксения. Мать-одиночка. Одиночка не потому, что муж ушел или не сложилось, а потому, что так уж получилось с самого начала. Впрочем, это совсем другая история, не сейчас. Важно другое: я всегда знала свою историю. Ну или думала, что знала. Моя мама погибла, когда мне было чуть больше десяти. В автокатастрофе. Она была замечательной, красивой, светлой… Воспоминания, конечно, обрывочные, детские. Зато есть Марина. Моя тетя. Мамина старшая сестра. Вот она – моя настоящая героиня. Мой якорь. Она взяла меня к себе, сироту, и вырастила как родную. Отдала мне всё. Свою жизнь, по сути. Никогда не вышла замуж, не завела своих детей. Говорила, что я – её всё. Я и верила. Как не верить человеку, который тебе всё дал?

Тетин дом стал моим домом. Ее правила – моими правилами. Ее боль от потери сестры – моей болью. Мы оплакивали маму вместе. У меня даже осталась одна-единственная, помятая фотография. Мама на ней совсем молоденькая, смешливая. Я ее всегда держала в ящике комода, рядом со своими детскими рисунками. Моей дочери, Соне, я тоже рассказывала про бабушку Ларису. Как погибла, какая была хорошая. Соня слушала, кивала. Ей пятнадцать, у нее свои интересы – школа, подружки, ну и, конечно, телефон. Этот чёртов телефон, который и запустил всю эту катавасию.

В последнее время Соня как-то уж слишком прилипла к своему смартфону. Не просто лайкает там что-то или с подружками переписывается – видно было, что что-то личное. Улыбается ему, хмурится, прячет, когда я вхожу. Подросток, конечно, что взять. Секреты. Ну, я и не лезла. У меня принцип: доверяй. Тем более, Соня девочка умная, рассудительная. Ну, так мне казалось.

Однажды вечером я проходила мимо её комнаты, дверь была чуть приоткрыта. Соня сидела спиной ко мне, что-то писала на телефоне, тихонько напевая. И вдруг… я услышала звук уведомления о голосовом сообщении. А потом раздался голос. Не Сонин, не подружкин. Женский. Спокойный такой, немного скрипучий, будто с сиплым оттенком от возраста или давних болезней. Я замерла. Голос был незнакомый. И что-то в нем было… не такое, что услышишь каждый день. Он не был похож на голоса с экрана телевизора или рекламы. Он был живой. Настоящий. И какой-то… очень далекий, словно из прошлой жизни. Я не расслышала слов, Соня тут же поднесла телефон к уху.

Может, это репетитор? Или новая учительница? Начала перебирать в голове варианты. А потом заметила, как Соня вздрогнула, видимо, почувствовав мой взгляд. Она резко повернулась, пряча телефон за спину. Вид у нее был виноватый-превиноватый.

— Мам, ты чего? – Голос чуть дрожит.

— Ничего. Просто иду мимо. Что там за голос был? Незнакомый?

— А? Голос? Да так… видео смотрю. – Отвела глаза.

Ну видео, так видео. Не стала настаивать. Я не из тех мамаш, что с лупой над ребенком стоят. Но зернышко упало. Зернышко сомнения. Да что там зернышко – целый булыжник! Не бывает у Сони таких видео, чтобы от них прятаться и голосом дрожать.

Следующие несколько дней я наблюдала. Незаметно так, вскользь. Она продолжала сидеть в телефоне. Писала. Улыбалась. Хмурилась. О чем она может так тайно переписываться? Романы в её возрасте ещё только начинаются, да и мальчишек её школьных я немного знаю, голоса не такие.

И вот однажды, Соня ушла к подружке с ночевкой. Отвезла ее, попросила быть осторожной, обняла. Вернулась домой, стало тихо. Эта тишина иногда давит. Садишься на диван, включаешь телевизор, а в голове крутится всякая ерунда. И вдруг меня что-то будто толкнуло. Ну не могла я успокоиться с этой историей про телефон и незнакомый голос.

Конечно, это неправильно. Я знаю. Нарушать личное пространство ребенка – это табу. Но вот в тот момент это «неправильно» казалось ничтожным по сравнению с непонятной тревогой, которая всё росла внутри. Чувствовала себя последней сволочью, но… пошла в её комнату. Телефон лежал на зарядке. Сердце колотилось как сумасшедшее. Дышала через раз. Не потому что боялась Сони, а потому что… боялась того, что могу найти. Не знаю, чего именно боялась, просто… предчувствие какое-то мерзкое.

Разблокировать его было просто – Соня не ставила пароль. Пальцы дрожали. Открыла мессенджеры. Листаю. Подружки, школьные чаты, группы по интересам… И вдруг вижу. Самый верхний чат. С кем-то под именем… Лариса.

Лариса? Как это Лариса? Я похолодела. Так звали мою маму. Но это же… невозможно. Я, конечно, понимаю, имя распространенное, но сердце пропустило удар. Стучало теперь прямо в ушах. Открыла чат. Пролистываю вверх. Много сообщений. О чем они пишут? Какие-то общие фразы про дела, про погоду, про школу Сони… Будто обычная переписка двух знакомых. Но почему Соня скрывает ее? Почему такой странный голос был?

Листаю выше, выше… И вдруг вижу. Сообщение, от которого у меня затряслись руки. Оно было старенькое, самое первое в чате. Соня пишет: — Я Вас чувствую, словно знаю много лет. Вы будто…

А в ответ: — Милая моя девочка. Это потому, что ты так похожа на мою дочь. И потому что я твоя бабушка.

Будто кто-то ударил под дых. Воздух вышел из легких со свистом. Села на Сонин стул, который тут же как будто провалился под весом обрушившейся на меня вселенной. Бабушка? Моя мама погибла тридцать три года назад. Какая к черту бабушка?!

Глаза бегают по строчкам, пытаясь понять. Может, Соня пошутила с кем-то? Или это какая-то игра странная? Но нет. Дальше шли их разговоры, и тон… тон той женщины был невероятно искренним, теплым. И Соня отвечала ей тоже очень… нежно, что ли. Не так, как подружкам. Там было что-то другое. Привязанность. И я читала. Про то, как Соня рассказывает ей о школе, о своих мечтах. А та Лариса – про то, как любит свой маленький домик, как выращивает цветы. И вот эти крохи бытовых деталей, про цветы, про дом… они не вязались ни с кем, кого я знаю.

Я не помнила, как дошла до кровати. Упала лицом в подушку Сони, вдохнула её, такую родную, ещё детскую, смесь пыли и какой-то цветочной отдушки. И выдохнула крик. Беззвучный. Потому что голоса не было. Была только тупая, ноющая боль где-то под рёбрами и дикий, абсолютный, всепоглощающий ужас. Моя мама. Жива. И переписывается с моей дочерью.

Всё, что я знала… Всё, что я чувствовала… Вся моя боль по ней, все годы тоски, все рассказы Соне… всё это ложь? Как? Как такое возможно?! Тетей Мариной. Моей любимой тетей Мариной, которая заменила мне мать. Она знала? Знала и молчала? Все эти годы?

Гнев накатывал волнами. Сначала на Ларису – как она могла?! Исчезнуть?! Забыть? Потом на Софью – почему скрывала?! И самым едким, самым жгучим был гнев на Марину. На мою святую, героическую тетю. Как она посмела лишить меня матери?! Лишить ее – меня!

Я просидела в этом оцепенении, наверное, всю ночь. В комнате Сони, в темноте, прижимая к себе её телефон как самую страшную реликвию. В голове проносились обрывки воспоминаний. Вот мы с тётей Мариной у неё на кухне. Вот она заплетает мне косички. Вот я спрашиваю про маму, а она вздыхает и говорит, что «случилось горе, Ксенюшка, страшное горе». И я верила. Как слепая дурочка верила всему.

Утром я выглядела, наверное, как привидение. В зеркале – чужое лицо, с покрасневшими глазами и каким-то застывшим ужасом. Соня должна была вернуться ближе к обеду. Я понимала, что разговор неизбежен. Но я не знала, с чего начать. Кричать? Плакать? Требовать?

Соня пришла, весёлая, щебечущая что-то про вчерашний вечер у подруги. Увидела меня и сразу осеклась.

— Мам? Что случилось? Ты… болела?

Я молчала, не могла выдавить ни слова. Просто подошла, взяла её за руку. Она напряглась.

— Соня. Нам нужно поговорить. Про твой телефон. И про… Ларису.

Лицо Сони изменилось. С него сошла вся весёлость. Она стала бледной и какой-то… испуганной. Она отвела взгляд.

— Мам, я…

— Не «Мам, я…». Просто скажи мне правду. Кто эта Лариса? И почему она пишет, что она твоя бабушка?

Соня молчала. Стояла, опустив голову, теребила край футболки. Её молчание было самым страшным подтверждением.

— Это… моя бабушка, Мам. Твоя мама. – Голос был совсем тихий.

— Как? Как она может быть моей мамой, если моя мама погибла?! – Голос у меня, несмотря на все усилия, сорвался на крик.

— Я… я не знаю, Мам. Она сама мне написала. Ну, почти.

— Почти? Как это – почти?

— Я на каком-то сайте старых фотографий смотрела. И увидела одну. Женщина… она была очень на тебя похожа в молодости. А под фото было имя – Лариса и какой-то город. Мне стало интересно. Я… нашла её в соцсетях. Там было мало информации, но я решила написать. Просто спросить, не знает ли она тебя. И… и вот она ответила.

Я слушала, и каждая Сонина фраза вбивала по гвоздю в моё сердце. Моя дочь, сама того не зная, открыла дверь в прошлое, которую, как мне казалось, захлопнули навсегда. Она просто искала сходство, а нашла мою мать. Свою бабушку.

— И ты… ты молчала? Не сказала мне? – Меня душила обида. На Софью, конечно, тоже. Как она не поняла, насколько это важно? Насколько это… взрывоопасно!

— Я… я боялась, Мам. Ты всегда так грустила, когда говорила про бабушку Ларису. Говорила, как тяжело потеряла её. Я думала, что если скажу, тебе будет ещё больнее. И я… я хотела понять сначала сама. Кто она. И почему она… ну, почему она жива, если ты думаешь, что нет.

Её логика по-подростковому наивна, но… в ней была какая-то своя правда. Она не хотела меня расстраивать. Или защищала меня по-своему. Но всё равно… это было предательством. Не таким страшным, как тётино, но всё же.

— Соня… – Голос стал мягче. – Это… это очень серьёзно. Гораздо серьёзнее, чем ты думаешь. Вся моя жизнь… она построена на том, что моей мамы нет. Понимаешь? Вся! И вдруг оказывается, что это неправда. Что мне врали.

Мы проговорили ещё долго. Соня плакала. Я плакала. Я показывала ей переписку, которую она сама и начала. Мы пытались найти логику там, где была только многолетняя ложь и боль. В конце концов, стало ясно одно: мне нужно поговорить с Мариной. С моей тетей. С той, кого я считала своей второй мамой.

Соня ушла в свою комнату, видимо, чтобы прийти в себя. А я осталась одна, наедине с этой новой, чудовищной реальностью. Как сказать об этом тете? Как посмотреть ей в глаза? Столько лет… Столько лет притворства. Зачем? Во благо? Какое же это «благо» – ложь длиной в жизнь?!

На следующий день я поехала к Марине. Ехать было тяжело. Дорога казалась бесконечной. Каждая кочка, каждый поворот только подпитывали мой гнев и страх. Как она встретит меня? Что скажет? Оправдываться будет? Или просто промолчит, как всегда, когда ей что-то неудобно?

Приехала. Дом тети Марины – это мой второй дом. Я там каждую скрипучую половицу знаю. Каждый запах. Запах свежей выпечки (тетя всегда что-то печёт), запах её любимых фиалок на подоконнике, запах старых книг… Сейчас этот запах показался чужим. Приторным. Фальшивым.

Дверь открыла Марина. Увидела меня и… будто вздрогнула. Словно почувствовала, зачем я приехала. Или знала, что рано или поздно это случится. Лицо сразу стало тревожным.

— Ксеня? Ты чего без звонка? Проходи.

Прошла. Не сняла пальто. Не прошла на кухню, как обычно. Остановилась прямо в прихожей. Смотрю на нее. На ее такое знакомое, но сейчас чужое лицо. Морщинки у глаз, седые пряди в каштановых волосах… Сколько раз эти руки меня гладили? Утешали? Сколько раз эти глаза смотрели на меня с любовью? А всё это время…

— Тетя Марина. Мне нужно с тобой серьёзно поговорить. Очень серьёзно.

Голос у меня был сухой, безжизненный. Она кивнула. Сняла свой фартук с кухни, положила на тумбочку. Руки тоже дрожат.

— Пойдём на кухню, чай поставлю.

— Не надо чая. Нам просто… поговорить.

Прошли на кухню. Сели за стол. Тот самый стол, за которым мы столько раз сидели. И чай пили. И пироги ели. И про маму вспоминали.

— Тетя Марина. Я всё знаю.

Сказала и жду. Сердце стучит где-то в горле. Молчание. Долгое. Тягостное. Она смотрит на меня. В глазах – боль. И страх. И… какая-то невыносимая тяжесть.

— О чём ты, Ксеня? – Голос слабый, как будто из последних сил.

— О Ларисе. О моей маме. Она жива.

Её лицо исказилось. Она опустила голову, закрыла лицо руками и… зарыдала. Громко, безутешно. Как я никогда её не видела. Всегда сильная, всегда справляющаяся со всем. А тут – полный надрыв.

— Ох, Господи… Ксенька… родная моя…

— Как? Как ты могла? Как вы могли?! Все эти годы?! Почему?! – Я почти кричала. Слёзы текли по лицу, смешиваясь с гневом.

— Я… я думала, так будет лучше. Я думала, я тебя защищаю… – Говорила она сквозь слёзы.

— Защищаешь? От чего? От правды?! От собственной матери?! Что с вами не так?!

Она сняла руки с лица. Глаза красные, полные боли.

— Это всё… её муж. Твой отец. А точнее… его семья. Они… они были очень против Ларисы. Очень. Он был из… ну, не то чтобы мафия, но очень влиятельные люди в городе. И очень жестокие. Когда она забеременела, они настояли на том, чтобы она отказалась от ребёнка. Он был женат, понимаешь? Или почти женат, там что-то темное было с разводом. В общем, она была… помехой.

Я слушала, не перебивая. Словно замороженная.

— Она отказалась. Под страшным давлением. Ей угрожали. Не только ей. И мне. И нашим родителям. Сказали, что если она не исчезнет… навсегда… то… то нам всем будет плохо. Очень плохо.

Потом, словно очнувшись, Марина встала. Подошла к старому буфету в углу кухни. Покопалась там немного. И достала коробку. Старую, картонную, перевязанную бечёвкой. Поставила передо мной на стол.

— Это… это всё, что осталось. Письма её. Которые она нам писала тогда. Из разных городов. Она… она пыталась вернуться. Она умоляла отца твоего. Но он… нет. Он запретил ей даже близко подходить. Сказал, что если она объявится, они… они сделают так, что её не будет. Нигде. И нас тоже.

Открыла коробку. Там были старые, пожелтевшие письма. И фотографии. Старые. Чёрно-белые. И… мои детские фотографии. Которых у меня даже не было. Я сижу на горшке, мне года два. Я играю в песочнице. Я сплю в кроватке… И на обороте каждой фотографии – подписано. Её рукой. Незнакомым мне почерком. «Моя Ксенюшка», «Первый зубик», «Спит, лапочка»… А в письмах – боль. Настоящая, рвущая на части боль матери, которую оторвали от ребёнка.

…*Боже мой, Марин! Как она? Как наша Ксенька? Спит хорошо? Ест? Зубки лезут? Ходит? Мне ночами снится её личико, я просыпаюсь в холодном поту! Я пыталась звонить, но этот человек… он сказал, если ещё раз услышит мой голос, вы об этом пожалеете. Умоляю, берегите её! А я… я как будто умерла. Живая мертвая. Сердце мое осталось там, рядом с ней. Передай ей… нет, ничего не передавай. Просто знай, что я думаю о ней каждую секунду. Каждую секунду. Скажите родителям, чтобы были осторожны. Его связи везде…*

Слова плясали перед глазами. «Живая мертвая». Вот как она себя чувствовала? А я… я жила, оплакивая её смерть.

— Она… она следила за тобой, Ксенька. Всегда. Из-за угла. Приезжала в город. Видела тебя издалека. В школу провожала… Ну, я имею в виду, шла где-то там, в сторонке. Боялась подойти. Боялась до смерти. За себя не боялась – за тебя. Что они узнают, что она не пропала навсегда. Что найдут способ… навредить тебе. Или нам. Она думала о тебе каждую минуту. Жила тобой. Эти фотографии… это всё, что у неё было. Она просила меня присылать их. Тайно. Через третьих людей. Мы боялись, что письма просматривают.

Марина рассказывала, а я листала фотографии. Моё детство. Кадры, которые я никогда не видела. Мамины глаза, которые следили за мной из темноты. Это не было abandonment. Это было… изгнание. Вынужденное, страшное изгнание.

— А когда мы сказали тебе про аварию… – Голос Марины дрожал. – Это был… это было её решение. Она поняла, что по-другому не получится. Что так они отстанут. И от нас. И, главное, от тебя. Она… она устроила всё так. Как будто погибла. Подстроила документы. Уехала очень далеко. Сменила имя. Порвала все концы. Она… она похоронила себя заживо. Ради твоей безопасности, Ксенька. Ради твоей жизни.

Слушать это было… невыносимо. Моя мать не бросила меня. Её отняли. Отобрали. Угрозами. Шантажом. А она… она выбрала мою безопасность ценой своей жизни. Ценой нашей разлуки.

— Почему… почему ты не сказала мне раньше? Когда я выросла? Когда угроз уже не было?

— Я… я боялась, Ксенька. Боялась разрушить ту жизнь, которую ты построила. Боялась этой правды. Она такая… страшная. И потом… ты жила здесь. Со мной. Я стала твоей мамой. Я… боялась тебя потерять. Боялась, что ты бросишь меня. Что уедешь к ней. Что возненавидишь меня за эту ложь…

Она права. Я возненавидела. В тот момент, когда узнала про переписку, возненавидела так, что дыхание перехватило. Но сейчас, слушая ее, видя ее слезы… Гнев понемногу отступал, уступая место другой боли. Боли за них обеих. За две жизни, сломанные одним подонком и его семейкой.

— Ты… ты много знала про неё? Все эти годы?

— Да. Мы… мы связь иногда держали. Очень редко. По телефону, с незнакомых номеров. Она боялась. Всегда боялась. И я боялась. Но я… я не могла совсем ее потерять. Она моя сестра. Единственная. И она… она всегда спрашивала про тебя. Про каждый твой шаг. Знала, куда ты поступила учиться. Знала, где работаешь. Знала… про Соню.

— Знала про Соню? – Я даже удивилась. Значит, Лариса следила не только за мной, но и за внучкой? – И как она вышла на Соню?

— Она увидела её фотографию… где-то. Ты же выкладывала иногда в соцсетях, когда Соня маленькая была. Или на сайте школы… Не знаю. Но она увидела. И узнала. И… решилась. Наверное, поняла, что время уходит. И что ты уже взрослая. И Соня… почти взрослая. Она… она не хотела потерять еще и внучку.

И вот тогда пазл сошелся. Лариса увидела фото Сони, узнала во внучке мои черты… и решилась написать. Рискнула после стольких лет. Возможно, угрозы со стороны того семейства со временем поутихли, люди постарели, поумирали… А возможно, она просто уже не могла больше молчать.

Мы сидели там, в тетиной кухне, среди запаха фиалок и недавней выпечки, среди обломков моей прежней жизни. Марина плакала. Я чувствовала себя опустошенной и полной одновременно. Опустошенной от рухнувшей правды. Полной новой, незнакомой истории, которую нужно было теперь как-то уложить в голове и в сердце.

— Она… она очень хочет тебя увидеть, Ксенька. Очень. Она давно об этом мечтает. И… и Соня тоже хочет. Она спрашивает, можно ли ей встретиться с бабушкой.

Сердце сжалось. Соня… Моя дочь. Она невинная жертва всей этой лжи. Она просто почувствовала связь с незнакомым человеком, похожим на меня, и нашла родную кровь. И теперь ей предстояло понять всю сложность этой истории. Всю боль.

— Я… не знаю, Тетя Марина. Не знаю, смогу ли я. Смогу посмотреть ей в глаза. После всего… после тридцати трех лет… лжи.

— Это не была ложь ради зла, Ксенька. Это была ложь ради спасения. Она страдала не меньше тебя. Может, и больше. Представь себя на ее месте. Отдать ребенка. Отказаться от него. И знать, что он жив, где-то там, растет… И ты не можешь его обнять. Ни разу. Не можешь быть рядом, когда он болеет. Когда у него выпускной. Когда он влюбляется… Когда рождается внучка… Это разве жизнь? Это пытка.

Я представляла. И от этого становилось только больнее. Боль за маму. Которая не была мертвой. Которая жила своей пыткой, пока я жила своей болью утраты. Чья боль сильнее? Наверное, нельзя сравнивать.

Тот день у тети Марины закончился не примирением. Мы не обнялись в слезах и не простили друг друга вот так, сразу. Рана была слишком свежей. Слишком глубокой. Я забрала коробку с фотографиями и письмами. Словно археолог, уносящий древние артефакты, которые расскажут правду о погибшей цивилизации. Моей цивилизации. Моем детстве.

Вернулась домой. Соня сидела, сжавшись на диване, и смотрела на меня с тревогой. Я села рядом, обняла ее.

— Тетя Марина всё рассказала.

— И…?

— И… это правда, Соня. Твоя бабушка Лариса жива.

Рассказывала я ей долго. Подбирая слова. Пыталась объяснить про отца, про его семью, про угрозы. Про то, как маме пришлось исчезнуть. Про то, как Марина молчала, чтобы меня защитить. Соня слушала очень внимательно. Без слез, но с огромными, широко раскрытыми глазами. Будто это история из кино, а не про её собственную семью.

— Значит… она не бросила тебя? – Спросила наконец Соня.

— Нет, Солнышко. Она тебя не бросила. Она… пожертвовала собой. Ради меня.

— И… можно мне с ней встретиться? Пожалуйста, Мам! Она такая… хорошая. Добрая. Она присылает мне смешные картинки с котиками. Рассказывает про свои цветы. Мне так интересно с ней!

Видеть её такое чистое, искреннее желание было… и больно, и трогательно. Она видит в Ларисе просто добрую, интересную бабушку. Она не знает всей этой грязи, всей этой боли. Пока не знает. Но узнать ей придётся.

— Я… я не против, чтобы ты с ней общалась, Соня. Конечно, не против. Это твоя бабушка. Просто… эта история очень сложная. Для всех.

— А ты? Ты встретишься с ней?

Этот вопрос завис в воздухе. Встретиться. Увидеть живую мать, которую оплакивала больше тридцати лет. Увидеть женщину, которая пожертвовала всем, чтобы я жила. Или женщину, которая исчезла, оставив меня сиротой при живой тете?

В те дни я не могла думать ни о чем другом. Открывала коробку с мамиными письмами. Читала их. Сначала сухими глазами, потом – заливаясь слезами. Каждое слово, каждая строчка – это крик души. Души, которая любила меня больше жизни, но не могла быть рядом. Смотрела фотографии. На детские снимки себя, на мамины подписи. Вот тут она, значит, следила за мной из-за угла. Вот здесь видела меня первый раз после… после того, как «умерла».

Боль переплеталась со странным, робким чувством. Чувством того, что у меня… есть мать. Живая. Не только тётя Марина, которая мне заменила ее, но и та, которая меня родила. Та, которая меня потеряла. Та, которая страдала.

Соня продолжала общаться с Ларисой. Она не скрывала больше телефон, но я не лезла в их переписку. Это было их пространство. Бабушки и внучки. У меня пока не было сил туда вторгнуться. Соня рассказывала мне:

— Она сегодня спросила, что я люблю на завтрак. И сказала, что помнит, как ты в детстве обожала сырники. Мам, это правда?

— Правда.

— Она говорит, что у неё дом весь в цветах. Орхидеи даже есть! Представляешь?

— Представляю. Твоя бабушка всегда любила цветы.

Каждый такой разговор был маленьким шагом. Шагом к ней. К Ларисе.

Через неделю или две Соня подошла ко мне, очень серьезная.

— Мам. Лариса спрашивает, можно ли ей приехать. Очень-очень осторожно. На пару дней. Поблизости остановится. Чтобы… ну, чтобы мы встретились. Хоть на чуть-чуть.

Вот оно. Момент истины. У меня внутри всё сжалось. Приехать? Сюда? В наш город? После стольких лет? Увидеть ее?

— Я не знаю, Соня. Я… пока не готова. Мне нужно время.

Соня расстроилась, конечно. Но поняла. Я объяснила ей, что это не просто «встретиться», это перевернуть всю жизнь. Для меня.

Но зерно сомнения было посеяно. Желание увидеть ее боролось с ужасом перед встречей. Смогу ли я простить? Понять? Принять? Смогу ли я вообще на нее смотреть? Или увижу только призрак, которого оплакивала столько лет?

Позвонила тете Марине. Рассказала про предложение Ларисы.

— Езжай, Ксенька. Езжай к ней. Посмотри на нее. Поговори. Тебе это нужно. Ей это нужно. Это рану надо залечивать, а не прятать. И не меняйся со мной. Я всё понимаю. Прости меня, если сможешь.

— Я… я постараюсь, Тетя Марина.

Она дала мне адрес. Лариса жила не очень далеко. В соседней области, в небольшом городке. Тихом, видимо. Далеко от того места, где когда-то правила семья моего отца. Адрес был написан на маленьком, пожелтевшем клочке бумаги.

Я собиралась долго. Всё откладывала. Работа, дела… На самом деле, просто трусила. Наконец, решилась. Взяла отгул на пару дней. Соня, конечно, умоляла взять её с собой. Но я сказала – нет. Сначала я сама. Мне нужно было пройти через это одной.

Поездка была… странной. Я ехала на своей машине. Дорога пустая. Вокруг поля, леса. Обычная российская провинция. А в голове крутились образы. Вот мама, молодая, смеётся на старой фотографии. Вот она пишет эти письма, сидя где-то в незнакомом городе, плача и думая обо мне. Вот она стоит издалека, смотрит, как я иду в школу, а сама боится подойти.

Приехала в этот город. Обычный. Небольшие дома, зелёные палисадники. Нашла нужную улицу. Номер дома. Остановилась напротив. Маленький деревянный домик, утопающий в цветах. Георгины, флоксы, бархатцы… И орхидеи в горшках на веранде. Соня не врала.

Сердце колотилось как молот. Руки дрожали. Заглушила мотор, но выйти из машины не могла. Смотрела на дом. Оттуда пахло пирогами… или мне показалось? Словно приманка из детства.

Сидела так, наверное, минут десять. Двадцать. Потом глубоко вдохнула и вышла. Медленно пошла к калитке. Она скрипнула. Захлопнула ее тихонько за собой. Двор. Аккуратный. Все эти цветы. Под ногами гравийная дорожка. Подхожу к крыльцу. Дверь открыта. За ней – полумрак веранды.

— Здравствуй? – Голос дрожит. Чужой голос. Мой.

Тишина. Потом из полумрака вышла женщина. Невысокая. Полноватая. С седыми волосами, собранными в пучок. В простом ситцевом платье. Лицо… знакомое и незнакомое одновременно. Глаза. Глаза были те же самые, что и на старой фотографии. Большие, карие, полные… чего-то неуловимого. Грусти? Надежды? Любви?

— Ксеня? Доченька… Это ты?

Голос. Тот самый голос, что я слышала из Сониного телефона. Чуть сиплый, спокойный.

Стоим друг напротив друга. Тридцать три года. Целая жизнь. А мы… словно застыли во времени. Я смотрю на неё. Пытаюсь найти в ней ту молодую женщину с фотографии. Нахожу. В изгибе губ. В морщинках у глаз, которые, наверное, появились от слёз.

— Я… Да. Это я.

Слова застряли в горле. Чувствовала себя абсолютно парализованной. Ни гнева, ни радости. Просто… шок.

А потом она сделала шаг ко мне. Осторожно. Словно боясь спугнуть. И протянула руку. Не для объятий. Просто… чтобы показать, что она здесь. Настоящая.

— Проходи, родная. Не стой в дверях.

Вошла. На веранде прохладно, пахнет цветами и… свежим хлебом. Или пирогом. Прошли в дом. Чистенько. Простенько. Но очень уютно. Мебель старенькая, но ухоженная. Кружевные салфетки на столиках. В углу старая швейная машинка. И… по стенам. В рамках. Фотографии.

Фотографии меня. Меня маленькой, совсем крошки. Вот я сижу на стульчике. Вот я бегу по двору. Вот я с Тетя Мариной, обе смеёмся. А потом – фотографии постарше. Из школы. С выпускного. Фотография меня в день, когда я получила диплом. Моя свадебная фотография – я тогда совсем дурочкой была, думала, что навсегда (но об этом не сейчас)… И фотографии Сони. Совсем крошечной, в конверте из роддома. В коляске. В садике. Первый звонок. Выпускной из начальной школы…

Вся моя жизнь. Моё детство. Юность. Взрослость. Жизнь моей дочери. Все эти годы, пока я думала, что моя мать мертва, она жила где-то здесь. Смотрела мои фотографии. Следила за моей жизнью. Радовалась моим успехам. Наверное, плакала, когда у меня было тяжело.

Это было… невыносимо. Кадры чужой, тайной жизни. Жизни моей матери, посвященной наблюдению за мной.

— Ты… ты всё это время… – Голос совсем сел.

Она кивнула. Качнулась вперёд.

— Всё время, Ксенька. Каждую минуту. Я не жила. Я… ждала. Ждала хоть какой-то весточки. Хоть какой-то возможности… узнать, как ты. Жила от письма к письму от Марины. Потом… потом совсем перестали переписываться, стало опасно. Но я… я находила способы. Через знакомых знакомых. Через… ну, вот через эти ваши интернеты, как только появились. Смотрела твои странички, странички твоих подруг…

Она подошла ближе. Робко.

— Я видела, как ты выросла. Как стала красавицей. Как училась. Как работала. Как… замуж вышла. Видела твою Соню. Твою… мою внучку. Она такая чудесная, правда? Пишет мне… Очень добрая девочка. В тебя.

Она говорит. Спокойно так, размеренно. А мне кажется, что я слушаю исповедь. Исповедь длиною в жизнь. Она села в кресло. Предложила и мне сесть. Села на стул напротив.

— Расскажи, Мам. Расскажи мне всё. Всё-всё. С самого начала.

И она рассказывала. Про своего мужа, моего отца. Про его холодную, властную семью. Про то, как он вскружил ей голову. Она, наивная провинциалка, влюбилась в богатого, влиятельного мужчину. Не знала, что он женат. А когда узнала… было уже поздно. Она была беременна. Он не хотел скандала. Не хотел рушить свой брак. А его семья… они увидели в ней угрозу. Угрозу репутации. Угрозу их богатству.

— Они сказали: либо ты исчезаешь, либо… – Она замолчала, глаза наполнились слезами. – Либо мы останемся без сестры и без дочери, а твой ребёнок – без всего. Они могли это сделать. Я знала. Они такие… люди. Безжалостные.

Помню эти времена, смутно, конечно. Перестройку. Девяностые. Криминал, влияние. Всё это вполне могло быть правдой.

— Я… я выбрала тебя, Ксенька. Выбрала, чтобы ты жила. В безопасности. Пусть и без меня. Я тогда думала, что смогу вернуться. Когда ты подрастёшь. Когда всё утихнет. Я боролась. Писала ему. Умоляла. Говорила, что не расскажу никому, просто хочу быть рядом, видеть тебя. А он… он только сильнее злился. Сказал, что если я хоть раз появлюсь на горизонте, то не сдобровать ни мне, ни Марине, ни ее родителям.

— И тогда ты… инсценировала аварию?

— Да. Мне помог один старый знакомый. Хороший человек. Он был в органах, знал этих… твоего отца и его окружение. Знал, на что они способны. Он сделал мне документы на другое имя. Помог уехать. Инсценировал эту… катастрофу. С машиной, которая даже не моя была. Чтобы все поверили. Чтобы они успокоились. Чтобы перестали следить за Мариной.

Вот так. Моя мама не умерла в автокатастрофе. Она умерла для меня. Сама. Чтобы я жила.

— И… ты всю жизнь так? Одна?

— Одна. Жить с кем-то… это риск. А вдруг проболтаешься? А вдруг кто-то узнает? Моя жизнь была… тихой. Скромной. На самом краю земли, можно сказать. Работала. Сад вот разбила… Цветы мои. Они меня радовали. И… мысли о тебе.

Она говорила, и мне становилось всё тяжелее. Её жертва была ужасающей. Тридцать три года одиночества. Страха. И постоянной, ноющей боли.

— Почему… почему ты написала Соне? Что изменилось?

Лариса улыбнулась. Грустно так, краешком губ.

— Увидела ее фото. Она такая… взрослая уже. И в то же время… такая похожая на тебя. И на меня, наверное. Подумала… Господи, сколько же мне еще ждать? Жизнь-то заканчивается! А я так ни разу и не обняла свою дочь. Свою внучку. Страх, он, конечно, остался. Глубоко внутри. Но… желание увидеть тебя, Ксеня, оно стало сильнее страха. Намного сильнее. Я написала Соне, потому что… думала, может, через нее получится. Дети же… они видят мир по-другому. Без всей нашей взрослой грязи.

Сидели в тишине. Я переваривала услышанное. Слёз больше не было. Была какая-то… острая, режущая боль. И понимание. Не оправдание, но понимание.

— Я… не знаю, что сказать, Мам. Мне… мне больно. Очень больно. За всю эту ложь. За мою жизнь, которую я знала… и которой, оказывается, не было.

— Я знаю, родная. Я не жду прощения. Не сразу. Я просто хотела, чтобы ты знала. Всю правду.

Встала. Подошла к полке. Взяла оттуда маленькую, деревянную шкатулку. Открыла. Там лежала тоненькая золотая цепочка с маленьким крестиком.

— Это… это твоё. Я тебе купила, когда ты крестилась. Тогда так и не надела на тебя… Всё хранила. Надеялась…

Взяла цепочку в руки. Холодное золото. Маленький, детский крестик. Ей хватило сил думать об этом тогда. В самый страшный момент своей жизни.

Пробыла у нее часа два. Или три. Время остановилось. Мы говорили. Много. Она рассказывала про свою жизнь там, вдалеке. Я – про свою, здесь. Про Соню. Про Марину. Упомянула тетю. Лариса заплакала снова.

— Маринку мою не вини. Она тебе всю жизнь отдала. И ей пришлось тяжело. Тяжелее, чем мне. Ведь она была рядом с тобой. Видела, как ты растешь. А прикоснуться не могла. Сказать тебе правду не могла. Это тоже пытка, Ксенька. Своя. Особая.

Поняла я это. Поняла. Боль от лжи не исчезла. Но к ней примешалось сочувствие. К ним обеим. К Ларисе, которая похоронила себя. К Марине, которая похоронила свою сестру для меня.

Уезжала в сумерках. Лариса стояла на крыльце своего дома. Среди цветов. Маленькая, седая женщина с моими глазами. Смотрела, как я отъезжаю. В последний момент я помахала ей рукой. Она ответила тем же. Робко так, неуверенно.

Всю обратную дорогу я думала. Не могла понять, что чувствую. Обида? Да. Но уже какая-то… пустая. Не на конкретного человека, а на судьбу. На обстоятельства. На того мужчину, моего отца, которого я никогда не знала и теперь, наверное, и не захочу знать. Сочувствие? Да. Огромное. К Ларисе, которая прожила ад. К Марине, которая жила во лжи ради меня. Любовь? К кому? К той незнакомой женщине с моими глазами? К той, о которой я думала как о мертвой? Не знаю. Пока не знаю.

Приехала домой. Соня сразу подбежала.

— Ну? Ну как? Ты ездила? Виделась?

Кивнула.

— Виделась, Соня.

— И? Как она? Ну, какая она? Расскажи!

И я рассказала. Рассказала про ее дом. Про цветы. Про фотографии на стенах. Про ее глаза. Про то, как она всё объяснила. Без утайки. Рассказала, что не бросила она меня. Что её отняли. Рассказала про жертву.

Соня сидела рядом, слушала, опять глаза огромные.

— Значит… она хорошая? – Робко так спрашивает.

— Она… она твоя бабушка, Соня. И… она меня очень любила. Просто… по-своему. На расстоянии.

На следующий день Соня поехала к ней. Я разрешила. Сказала, что позвонит, как только приедет. Отвезла ее до автобусной станции. Она уехала с маленьким рюкзаком и огромным желанием увидеть свою бабушку. Я не поехала с ней. Слишком тяжело. Слишком рано.

Сидела дома в тишине. Смотрела в окно. И вдруг почувствовала… что-то, чего давно не было. Не тяжесть потери, а легкую, светлую грусть. И какую-то… надежду?

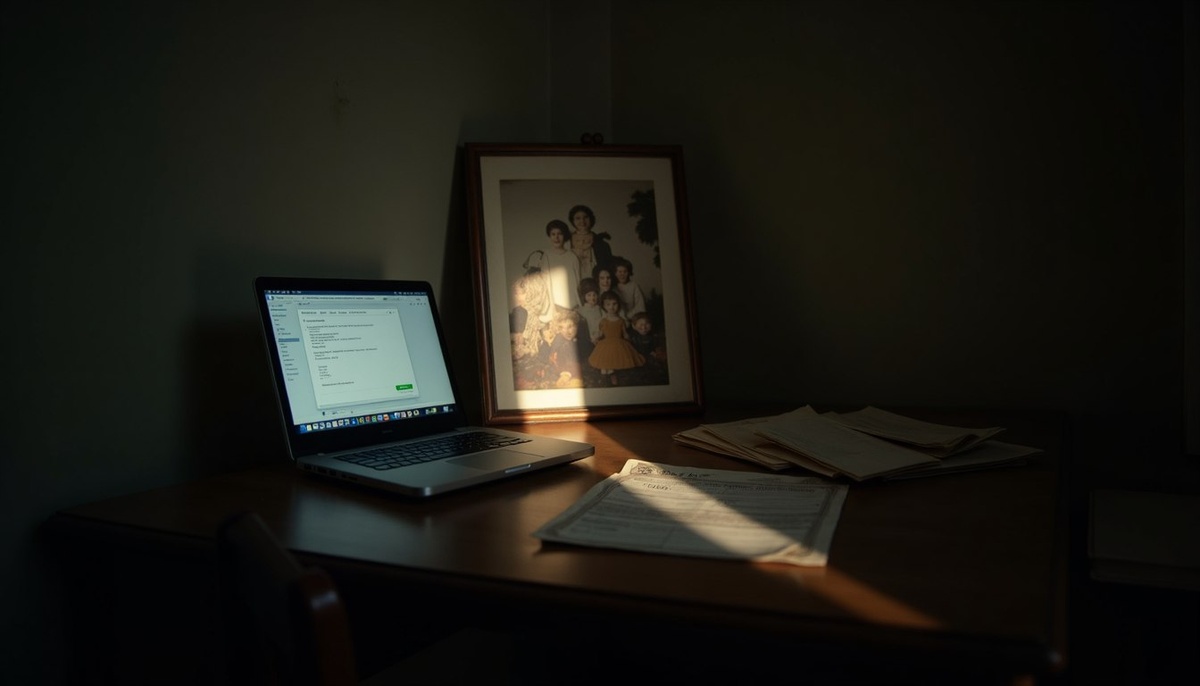

Открыла ноутбук. Открыла пустой документ. И начала писать. Письмо. Не Ларисе. Для себя. Но с адресом ей. Чтобы выразить всё, что не смогла сказать.

*Здравствуй, Мама. Я не знаю, как к тебе обращаться. Я всю жизнь говорила «мама» про Тетю Марину. А ты… ты была болью. Тоской. Призраком. А теперь ты – живая. Это странно. И больно. Мне очень больно оттого, что вся моя жизнь была построена на этой лжи. Оттого, что я оплакивала тебя, пока ты страдала где-то там одна. Я не понимаю, как ты это вынесла. Как жила? Без меня. Без радости материнства. Без… простого рядом. Твоя жертва… она огромна. И ужасна. Стоила ли она того? Не знаю. Наверное, да. Потому что я живу. И у меня есть Соня. Твоя внучка. Она, кстати, очень рада, что ты нашлась. Она про тебя часто говорит. Мне пока тяжело. Смотреть на твои фотографии, читать эти старые письма… Это как вскрыть старую рану, которая, оказывается, не зажила, а просто зарубцевалась сверху. Дай мне время. Пожалуйста. Мне нужно всё это осмыслить. Уложить в голове и в сердце. Может быть… может быть, когда-нибудь мы сможем всё наверстать. Частично. Я не знаю. Не даю обещаний. Просто… знай, что я знаю. И… что я думаю о тебе. Так же, как ты думала обо мне все эти годы. На расстоянии. Ксения.*

Написала. Не отправила. Просто сохранила. Будто положила ещё одно письмо в ту самую коробку из-под буфета у Тёти Марины.

Соня вернулась через два дня. Счастливая. Полная впечатлений. Рассказывала, какая у бабушки Ларисы уютная кухня, какие вкусные пироги, какие красивые цветы. Как они гуляли по городу, и Лариса рассказывала ей истории из своего детства и молодости. Словно восполняли упущенные годы.

— Она… она такая… настоящая, Мам. Не такая, как те другие бабушки.

— Какая?

— Не знаю… Мудрая? И очень-очень грустная, но улыбается… Я ей про тебя всё рассказывала. Про то, какая ты у меня классная. Она слушала и плакала немножко. Тихонечко так.

Моя пятнадцатилетняя дочь, оказывается, стала мостом между мной и моим прошлым. Между мной и моей живой матерью.

Прошло еще несколько недель. Я понемногу общалась с Ларисой. Звонила. Осторожно. Не каждый день. Подолгу молчали в трубку, потом начинали говорить о пустяках. О погоде, о здоровье, о цветах. Словно две незнакомые женщины, пытающиеся найти общий язык. Это было трудно. Между нами лежали тридцать три года. И пропасть лжи. И море невыплаканных слёз.

Соня же… она сдружилась с бабушкой Ларисой. Переписывались постоянно. Созванивались. Это было для нее естественным. Не было тяжести прошлого. Была только радость обретения.

Однажды Лариса предложила: — Есть одно место… Мне бы хотелось там побывать. И с вами обеими. Если вы, конечно, согласны.

— Какое место?

— Кладбище. Там… там похоронен твой отец, Ксенька. И… человек, из-за которого всё это началось. Я хочу… туда сходить. И поставить точку.

Эта идея показалась странной. И страшной. И… какой-то правильной. Пойти к могиле человека, который разрушил три жизни. И встать там втроем. Мать, дочь, внучка. Словно символ. Жизни, которая продолжилась, несмотря ни на что.

Мы поехали. Я, Соня, и… Лариса. Она приехала в наш город накануне. Остановилась в гостинице. Мы встретились утром. У гостиницы. Снова эта неловкость. Снова я смотрю на нее, пытаясь понять, кто эта женщина. Моя мать?

В машине ехали втроем. Соня сидела сзади, иногда что-то спрашивала у Ларисы. Я молчала. Вела машину. В зеркало заднего вида видела их. Двух женщин, связанных кровью. Моей кровью.

Кладбище. Обычное городское кладбище. Холодно, ветрено. Среди серых, мрачных камней шли втроем. Нашли нужный участок. Вот она. Могила. Памятник. Имя. Годы жизни. Человек, который сломал всё.

Встали у ограды. Молча. Лариса подошла ближе. Достала из пакета небольшой букетик полевых цветов. Положила на холодный мрамор. И долго стояла, глядя на имя. Лицо ее ничего не выражало. Или выражало так много, что я не могла прочитать.

Соня стояла рядом со мной, прижавшись к моему боку. Я держала ее за руку. Лариса обернулась. Посмотрела на нас.

— Вот. Здесь… всё и закончилось. Для него. Для нас… только началось.

Встали втроем. У могилы. Ветер трепал волосы. Между нами… вся наша история. Боль, ложь, страх, расставание, поиски, обретение. Три женщины. Стоят в тишине.

Это не было финалом, как в кино, где все обнимаются и плачут от счастья. Это был просто момент. Момент признания. Признания прошлого. Его боли. Его правды. И… шанс. Шанс на будущее. Непонятное, неидеальное, но… своё. Наше общее. Наша новая реальность.

Уехали с кладбища. В машине стало чуть теплее. И… спокойнее. Будто оставили там часть боли. Соня спросила:

— Мам, а мы… мы будем теперь вместе ездить куда-нибудь? Все втроем?

— Не знаю, Солнышко. Может быть. Посмотрим. Всё постепенно.

Я не дала обещаний. Не могла. Путь к прощению, к принятию – он долгий. И трудный. Особенно, когда ложь длилась целую жизнь. Но я знала одно: дверь открыта. Соней. Открыта, и захлопывать её снова было бы неправильно.

Моя мама не погибла. Она жива. И где-то там, на краю страны, живёт маленькая женщина, которая тридцать три года смотрела на мои фотографии и ждала. Ждала, пока я найду ее. А я нашла. С помощью своей дочери. С помощью Сони. И теперь мне нужно было научиться жить с этой новой, сложной, но живой правдой. И найти в ней место для всех троих. Для себя. Для Сони. И для той, которая была и всегда будет… моей мамой.